来源:中国新闻周刊

“小时候只要中暑或者拉肚子,爸妈就给我喝藿香正气口服液,基本一支就好,如果不好那就两支。”

身为“国民神药”,藿香正气口服液在消费者心中有着别样的地位,上述言论时常能在社交平台上刷到。不仅如此,网友们还开发出更多用途,比如泡脚。

然而,人气如此之高的藿香正气口服液,近来的日子却不太好过。

太极集团近日发布的2024年年报显示,其当家产品藿香正气口服液(10mlX10支X70盒)去年销量下滑了35%。

要知道,作为一款上市于20世纪90年代的药物,藿香正气口服液不仅一度创造了消费奇迹,更是凭着一己之力,将太极集团拉入了我国中药企业第一梯队的位置。

这不禁令人好奇,如此一款历史悠久,同时兼具人气的“神药”,怎么就不好卖了?

图/视觉中国

图/视觉中国“神药”崛起

“藿香正气”一词最早出现,是在唐代孙思邈所著的《千金翼方》,为“藿香正气散”。到了宋代,又被收入《太平惠民和剂局方》中,距今已有一千多年了。

多年传承与改良后,藿香正气的成分也在《中华人民共和国药典》中确定了下来,主要包括苍术、陈皮、厚朴(姜制)、白芷、茯苓、大腹皮、生半夏、甘草浸膏、广藿香油、紫苏叶油等。

不过,其真正以中成药形式在国内开始流行,却是在20世纪90年代。

资料显示,第一件关于藿香正气方的专利申请是1988年由山东医药工业研究所提交,涉及一种藿香正气丸的新载体及其制备方法;而第一件获得授权的专利申请是四川涪陵制药厂(也就是后来的太极集团)于1992年提交,涉及不含乙醇成分的口服液制剂,1996年被授予专利权。

湖南中医药大学原副校长、现湖南妇女儿童医院主任医师周小青告诉中国新闻周刊,藿香正气方不仅符合中医“君臣佐使”理论,即便用当代西医的多靶点协同理论也能解释得通。

“广藿香油中的百秋李醇能抑制肠道平滑肌过度收缩,缓解痉挛性腹痛;厚朴酚能调节肠道蠕动;苍术中的β-桉叶醇能镇痛,效果差不多相当于阿司匹林的1/3;多味药材中的黄酮类化合物能降低血液黏稠度,改善肠道缺血,对暑热天‘空调病’引发的头晕乏力有效。”周小青解释道。

目前,市面上的藿香正气系列制剂分为散剂、颗粒剂、丸剂、水剂、口服液、片剂、胶囊剂、软胶囊剂和滴丸剂等九种。其中,水剂和口服液占据了绝大份额。比起藿香正气水,口服液的优势在于去掉了酒精成分,打通了儿童、驾驶员和高空作业人员市场,触达面更广。

古方加持,创新开道,让藿香正气口服液销量一路走高。2010年,太极集团藿香正气液全年实现销售额3.3亿元;2011年销售额达4.42亿元,并首次以药品在印度尼西亚注册成功,迈出国门;2016年销售额更是突破10亿元。

甚至涨价也不耽误销量。2014年,太极集团为缓解成本压力,从当年10月起将藿香正气口服液出厂价上调20%。不过西南证券同年发布的一份研报称,加价两成对市场购买(藿香正气口服液)积极性的影响并不大,“理论上具有100%的提价空间”。

财通证券更是在过往研报中作出预测:太极集团藿香正气口服液未来国内市场的空间规模将在50亿—100亿元,国际市场空间预计在50亿元,在中成药领域将成为“百亿级大品种”。

不过后来的发展,显然远未达到各方的预期。

不好卖了?

近日,太极集团发布2024年年报。其中显示,当家产品藿香正气口服液(10mlX10支X70盒)生产量同比下降51.2%,销售量同比下降35.34%。

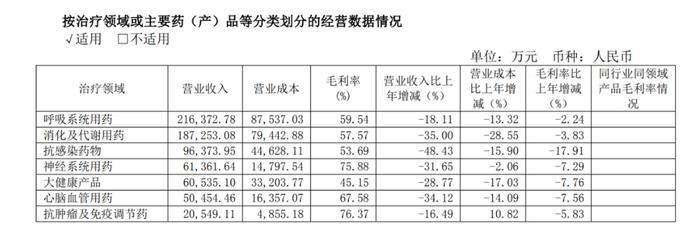

图/太极集团2024年年报

图/太极集团2024年年报受其影响,太极集团2024年营业收入为123.86亿元,同比下降20.72%;归母净利润为2665.27万元,同比下降96.76%。

尽管年报中并未写明销量下滑的原因,但深究起来,和竞争脱离不了干系。

检索国家药监局官网可以发现,目前拥有藿香正气口服液批文的只有两家企业。除太极集团外,另一家名叫“北京亚东生物制药有限公司”,在门店中常以“仁和”贴牌出现,但与前者相比,品牌知名度和渠道覆盖依然无优势。可以说,太极集团在这一品类上几乎享受着独家品种待遇。

图/国家药品监督管理局官网

图/国家药品监督管理局官网但如果把关键词“口服液”去掉,则会出现63页结果,多达628个词条,其中包括雷允上、天士力、九芝堂、康缘药业、云南白药等一众知名药企。这些替代品的出现,都对藿香正气口服液产生了冲击。

其实早在2019年,藿香正气口服液就一度陷入过产销双双大幅下滑的处境。据太极集团当年年报,藿香正气口服液(10ml×5×120)、藿香正气口服液(10ml×5×70)产量分别同比下滑84.31%、32.07%;销量分别下滑51.64%、17.12%。

尽管在当年的中国非处方药产品综合统计排名“中成药感冒暑湿类”排行榜中,太极集团仍位列第一,但神威药业的藿香正气软胶囊和天士力的藿香正气滴丸分别占据了第二名和第三名,且销售收入均破了亿。

在湖南省药品流通行业协会原秘书长黄修祥看来,对于产品独家优势不明显的中成药,除了抓产品,渠道能力的比拼也相当重要。

药品销售主要分为院内与院外两块。2018年国家药监局经过论证后,将藿香正气水、藿香正气口服液、藿香正气软胶囊取消双跨类别,转换为非处方药,导致其院内渠道变窄,销量受到了一定冲击。

院外渠道方面,太极集团虽早在1997年就控股了重庆中药,旗下拥有“桐君阁大药房”等商业零售资源,但多分布在川渝两地,全国范围内并无显著竞争优势。

“一些大型上市连锁药店通过大包、统采、贴牌等方式,以及门店首推的促销形式,扶持了一些地方品牌,客观上抢占了太极的一部分市场。”黄修祥对中国新闻周刊表示。

这种情况的确存在。中国新闻周刊走访北京市场多家药房发现,当被问到要购买“藿香正气水”时,店员首先问“含不含酒精”,如果得到否定答复后,首先推介的是仁和药业的藿香正气口服液(即前述“北京亚东生物制药有限公司”批文的贴牌产品)和胶囊。

重重压力下,2019年,太极集团启动了混合所有制改革。2021年,太极集团实际控制人变更为国药集团,随后业绩得到明显增长。

2022年,太极集团藿香正气口服液实现销售收入15.67亿元,同比增长70%。这一成绩,除气候和市场需求变化外,与国药入主后的赋能亦不无关系——全国连锁药店规模排行靠前、门店数近万家的国大药房,正隶属于国药集团旗下上市公司国药一致。

然而2024年骤降的业绩似乎在说明,国药赋能的红利始终是有限的。中国新闻周刊就去年藿香正气口服液销量下滑一事采访太极集团,截至发稿尚未获得回复。

此外,需求下降也是一方面。黄修祥表示,藿香正气口服液作为一款广受欢迎的药物,产销量与流行疾病、节气变化甚至群众情绪等因素挂钩紧密。2023年,太极藿香正气口服液实现销售收入22.71亿元,同比增长45%,10ml×10支×70盒规格销售了14284.31万盒,其中很大一部分被消费者“囤”在了家里,因此自然会让第二年的消费欲望降低。

“还有一个因素大家可能没有关注到,因为新的地产开发项目减少,导致户外高温作业的工人减少,而这些工人曾经正是藿香正气口服液的消费主力。”黄修祥补充道。

怎么办?

面对竞争的加剧,太极并非毫无准备。

去年底,太极集团在互动平台回复投资者问时表示,公司以大品种带动大品类发展,推动太极藿香正气口服液、藿香正气胶囊、藿香正气颗粒、藿香正气水、藿香正气丸、加味藿香正气丸、藿香正气合剂等藿香全品类新包装上市,实施差异化策略,有效补充市场增长曲线。

营销和渠道方面也在发力。太极集团在2024年年报中提到,要“线上构建私域运营体系,探索微博话题、直播带货……并携手小红书等平台,内容种草,转流量为销量”,且藿香正气液还进入了香港最大连锁门店万宁。

不过,太极集团当下面临的困境,并非仅仅只是个别产品的失速而已。

藿香正气口服液萎缩的同时,太极的其他产品增长也颇为乏力。例如去年复方对乙酰氨基酚片销售量下降54.74%,复方甘草片销量下降30.38%,注射用头孢唑肟钠下降超20%。其他诸如小金片、急支糖浆、通天口服液等产品虽仍在增长,但由于占比不高,对业绩贡献有限。

倘若按治疗领域来划分,去年太极集团所有条线的营业收入和毛利率都在下降。

图/太极集团2024年年报

图/太极集团2024年年报中国新闻周刊梳理太极集团产品列表发现,其当下的产品序列中几乎全是老品种,和十年前几无差别。这也就意味着,太极集团亟需在藿香正气液之外,找到更多的明星单品。

英鉴中药创始人王鹏鉴对中国新闻周刊指出,中药企业发掘新品类一般有三种方式:研发、并购,和开发大健康产品。

太极集团早年一直存在重销售不重研发的问题,2017—2022年,太极集团6年间的研发费用累计不到5亿元,最高时也不过1亿元出头。相比之下,同一时期太极集团销售费用一路从不到20亿元攀升至46亿元,累计超过200亿元。其中在2021年和2022年,太极集团销售费用均为研发费用的40余倍之多。

其实这也是行业通病。由于存在研发路径和药理机制不清晰等问题,中药研发面临挑战,这在客观上确实影响了相关企业的创新积极性。于是,不少中药企业选择靠并购做品牌延伸。

以华润为例,多年来,除华润三九外,还先后整合了东阿阿胶、江中药业、昆药集团和天士力,占据了整个中药产业的“半壁江山”。

相比“华润系”,太极集团所属的“国药系”在中药领域的深耕相对有限,旗下上市公司仅太极集团和中国中药两家,且2024年业绩均出现了较大幅度下滑,产生的协同效应仍有待观察。

最后一条路就是开发大健康衍生品。在太极集团的医药工业、医药商业、中药材资源、大健康及国际四大业务中,大健康及国际业务是唯一实现了明显增长的板块:2024年实现销售收入4.61亿元,同比增长39.43%。

太极集团年报中提到,公司的大健康产品矩阵分为三大类别:一是以太极上草、贵细等为代表的高端精制饮片;二是中药轻养生茶饮、藿香小可乐、藿香个护产品、急支润喉糖等为代表的大品种衍生品;三是还少丹、补肾益寿胶囊、丹参口服液等为代表的补益类中成药。

但王鹏鉴认为,大健康这条路,本质上还是将药品多年打下的品牌价值折现到消费品里,属于锦上添花,天花板有限。“治标不能治本,治本还是要坚持创新。”

财报显示,去年太极集团研发费用约2.79亿元,比2021年增加了一倍多,但和32.87亿元的销售费用相比,仍不到1/10。“想重振太极,只有沉下心搞研发,做出真正过硬的产品才行。”黄修祥表示。

参考资料:

总局关于藿香正气水等3种药品转换为非处方药并修订非处方药说明书的公告(2018年第15号)。国家药品监督管理局。 2018年2月

古老药方靠专利焕发新活力。 中国知识产权报。 2018年8月

重庆太极实业(集团)股份有限公司历年年度报告

作者:李猛

责任编辑:刘光博

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏