根据介绍,这些化石来自位于现今摩洛哥的“Fezouata”海洋生物群,属于一种被称为“Babinka”的古老双壳类动物,被认为是现代蛤蜊和扇贝的“远古亲戚”,生活在大约4.8亿年前的奥陶纪海洋中。

此次研究中,科学家发现,在这些化石的表面,出现了一种奇特的凸起痕迹,它们并非杂乱无章的划痕,也不是岩石受力后出现的裂隙,而是呈现为一种非常规则的形状,像极了我们经常使用的问号。

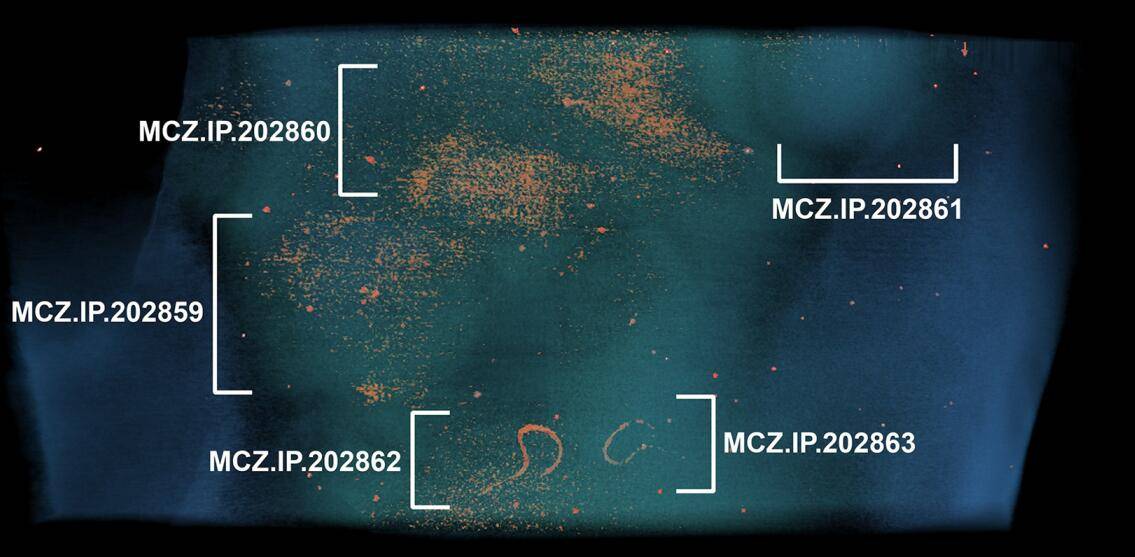

科学家表示,这些“问号”在形态和大小上的相似性,以及在同类化石中极高的出现频率(约32%),排除了地质偶然因素的可能,因此可以判断出,它们应该是某种生物活动留下的产物。那么,谁在4.8亿年前的化石上,留下了这些“问号”呢?

为了揭开这个谜题,科学家利用非破坏性的高分辨率显微CT扫描技术,重构了其内部的三维结构。

结果发现,在漫长的时间里,“Babinka”的碳酸钙外壳已经在石化过程中消失殆尽,我们现在看到的化石,其实是填充在其内部的沉积物硬化后留下的“铸件”,化石表面的那些“问号”,其主要成分是黄铁矿,而在其形成之初并非实心,而是中空的孔道。

科学家据此认为,这些孔道很可能是某种生物在“Babinka”的贝壳内壁上“钻”出来的,当“Babinka”死亡之后,富含黄铁矿的沉积物逐渐充填了壳体,经过漫长的时间之后,它们的外壳消失,而填充在孔道中的沉积物则大多保留了下来,形成了今天我们看到的凸起的“问号”。

其形成原理简单来讲就是,在4.8亿年前,“Fezouata”生物群所在海域的底层水体处于严重缺氧状态,从而对化石的形成提供了非常好的条件。

尽管如此,这里的底层水体仍然有一些微生物可以生存,当死亡的“Babinka”沉入水底之后,它们就开始分解其有机物质,在此过程中产生的硫化氢会与海水中的铁离子结合,沉淀出硫化铁,也就是所谓的黄铁矿。

接下来,这些黄铁矿会像灌注水泥一样,紧密地填满了壳体,而与构成贝壳的碳酸钙相比,黄铁矿要稳定得多,因此当石化过程导致贝壳消失之后,大多数的黄铁矿却会保留了下来,而其填充后的“生物钻孔”,就形成了凸起的“问号”。

那么,这些“问号”到底是什么生物的杰作呢?对此,科学家推测,它们应该是现代海洋中海稚虫(spionid)的远古祖先。

(↑现代海稚虫的形态)

研究发现,现代的海稚虫会寄生在贝类的外壳之内,为了保护其柔软的身体,它们会利用化学分泌物软化贝类的碳酸钙外壳,并以自身的挖掘能力在宿主的壳体上“钻”出孔道,随着虫体的生长,它们“钻”出的孔道会不断延长、转向,进而有可能呈现出类似问号的弯曲结构。

科学家表示,由于软体组织极难保存,因此我们现在无法直接看到留下这些“问号”的虫子,但几乎可以肯定的是,它们应该是现代海稚虫的远古祖先,因为在已知的地球生物中,除了这种虫子之外,再没有其他的生物能够在贝类的外壳中制造出类似的孔道。

参考资料:A 480-million-year-old parasitic spionid annelid,iScience, Volume 28, Issue 11, 113721

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏