确实,这位被美国学界称为 “爱因斯坦后第三位物理学全才” 的大师,其贡献长期被 “八卦” 掩盖。今天,咱们抛开杂音,用最直白的话讲讲:他留下的财富,其实藏在你我身边的每一件科技产品里。

一、打破 “镜像神话”:诺奖级发现的底层逻辑

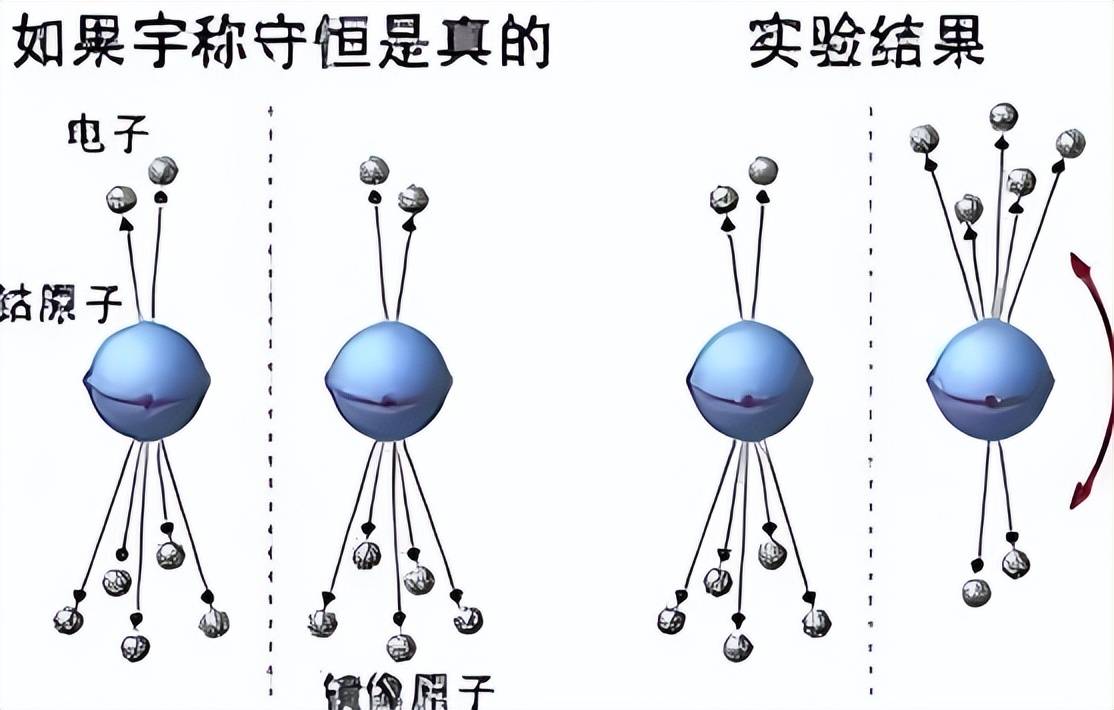

35 岁拿诺奖的 “宇称不守恒”,是杨振宁最广为人知的成果,但很少有人懂它的本质。打个比方:过去科学家坚信 “自然界像镜子一样对称”—— 你左手做的动作,镜子里右手复刻版肯定符合物理规律,这叫 “宇称守恒”。

1956 年,杨振宁和李政道却提出:在微观世界的 “弱相互作用”(比如原子核衰变)里,这面 “镜子” 是歪的!就像你抛硬币,本该正反概率各半,却偏偏大多正面朝上。当时连泡利这样的大物理学家都赌他错了,说吴健雄做实验是 “浪费时间”。

可吴健雄用极低温下的钴 – 60 实验证明:电子发射方向真的不对称。这个发现颠覆了物理学界的 “对称信仰”,更揭开了宇宙的终极秘密 —— 为啥我们身边全是物质,几乎没有反物质?要是完全对称,物质和反物质早该抵消殆尽,也就没有今天的地球和我们了。

如今这一理论已走进尖端科技:2025 年刚运行的江门中微子实验,就是靠它捕捉 “宇宙时间胶囊” 中微子。那些穿透身体的无形粒子,其 “身份变换”(比如电子中微子变缪子中微子)的规律,正源于杨振宁发现的弱相互作用不对称性。未来可控核聚变、暗物质探测,都得靠这把 “钥匙”。

二、撑起现代物理的 “骨架”:杨 – 米尔斯理论有多重要?

如果说宇称不守恒是 “惊世发现”,那 1954 年的杨 – 米尔斯规范场论,就是撑起现代物理学的 “钢筋骨架”。自然界有四种基本力(引力、电磁力、强 / 弱相互作用),科学家一直想找个 “统一说明书”,杨振宁和米尔斯做到了。

用生活里的事类比:这就像城市交通,过去每条路都有独立规则(四种力各管各的),杨 – 米尔斯方程却制定了 “通用交通法”—— 不管是电磁力的 “直行道”,还是强力的 “立交桥”,都能在这套框架里有序运行。

你可能没意识到,手机芯片、医院 MRI 机,全是这套理论的 “应用产品”:

· 芯片里的电子运动,靠电磁力控制,而电磁力正是杨 – 米尔斯理论中 “U (1) 对称性” 的体现;

· 核磁共振成像能看清你身体里的病灶,本质是利用原子核的自旋特性,这背后的电磁相互作用规律,早被规范场论说透了;

· 连 2012 年发现的希格斯玻色子(“上帝粒子”),也是靠这套理论预言并找到的。

难怪有人说:“没有杨 – 米尔斯方程,就没有粒子物理标准模型,人类连 99% 的可见物质都无法解释。”

三、量子世界的 “秩序密码”:从实验室到未来科技

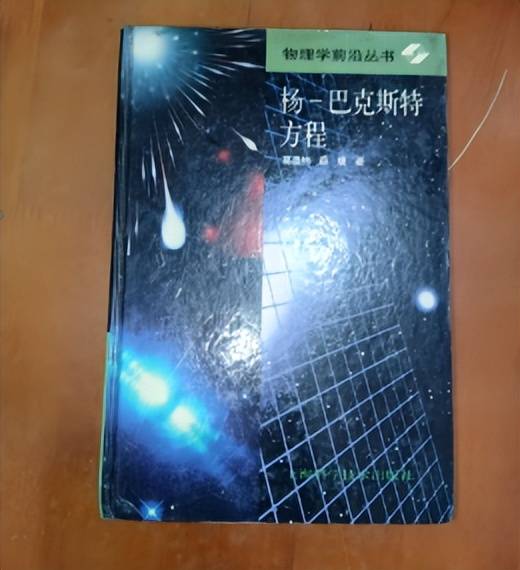

1967 年提出的杨 – 巴克斯特方程,听起来更玄乎,却藏着量子科技的未来。在量子世界里,粒子相互作用像 “乱麻”,而这个方程找到了 “解麻口诀”—— 不管粒子怎么碰撞,总有一些 “不变的规律” 能抓得住。

这就像一堆积木,不管怎么搭,总重量、总块数不变。靠着这个 “不变性”,科学家能精准预测量子系统的行为:

· 量子计算最怕 “噪声干扰”,杨 – 巴克斯特方程的 “辫子矩阵” 能设计出抗干扰的拓扑量子比特,让量子计算机更稳定;

· 材料科学里的超导、超流现象,比如零下 273℃时电阻消失的超导体,其粒子运动规律也靠这个方程解释。

现在各国争抢的量子计算机、能高效储热的相变材料,都得拜这一理论所赐。可以说,杨振宁在 60 年前埋下的 “种子”,正在长成未来科技的 “大树”。

四、不止于科学:他改变的还有 “中国人的底气”

除了理论贡献,杨振宁更用一生回答了 “科学家与祖国的关系”。当年钱学森说 “他在国外作用更大”,他便在海外为中国学者铺路筹款,推动中国重返国际科学界;晚年回国后,又创办清华高等研究院,培养出大批年轻物理学家。

他曾说:“我最重要的贡献,是改变了中国人自觉不如人的心理。” 这种底气,比任何理论都珍贵。当我们用着智能手机、做着 MRI 检查、期待量子科技突破时,其实都在享受这份 “底气” 带来的红利。

结语:基础研究的 “慢功夫”,藏着文明的未来

杨振宁的一生告诉我们:科学从不是实验室里的孤芳自赏。那些看似 “无用” 的基础理论,可能要等几十年才开花结果 —— 杨 – 米尔斯理论提出近 60 年,希格斯玻色子才被发现;宇称不守恒诞生 70 年,江门中微子实验才用上它。

如今先生离去,但他的理论仍在支撑着科技进步,他的精神仍在激励着后人。下次路过医院的 MRI 机、摸出兜里的手机时,不妨想起这位老人:正是那些穿越时空的智慧之光,照亮了我们今天的生活。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏